マンションも戸建ても変わらない話として、地盤の話があります。建物の重みで地盤が沈んでしまっては元も子もないので、必ず建物の見えている部分の下に何かしらやっているものです。

先ずは、建物が乗る地盤がどのようになっているか調査をします。調査内容は土質、土の硬軟、水位そしてそれらの分布状況です。(一般的には、標準貫入試験、スウェーデン式サウンデイング試験など)

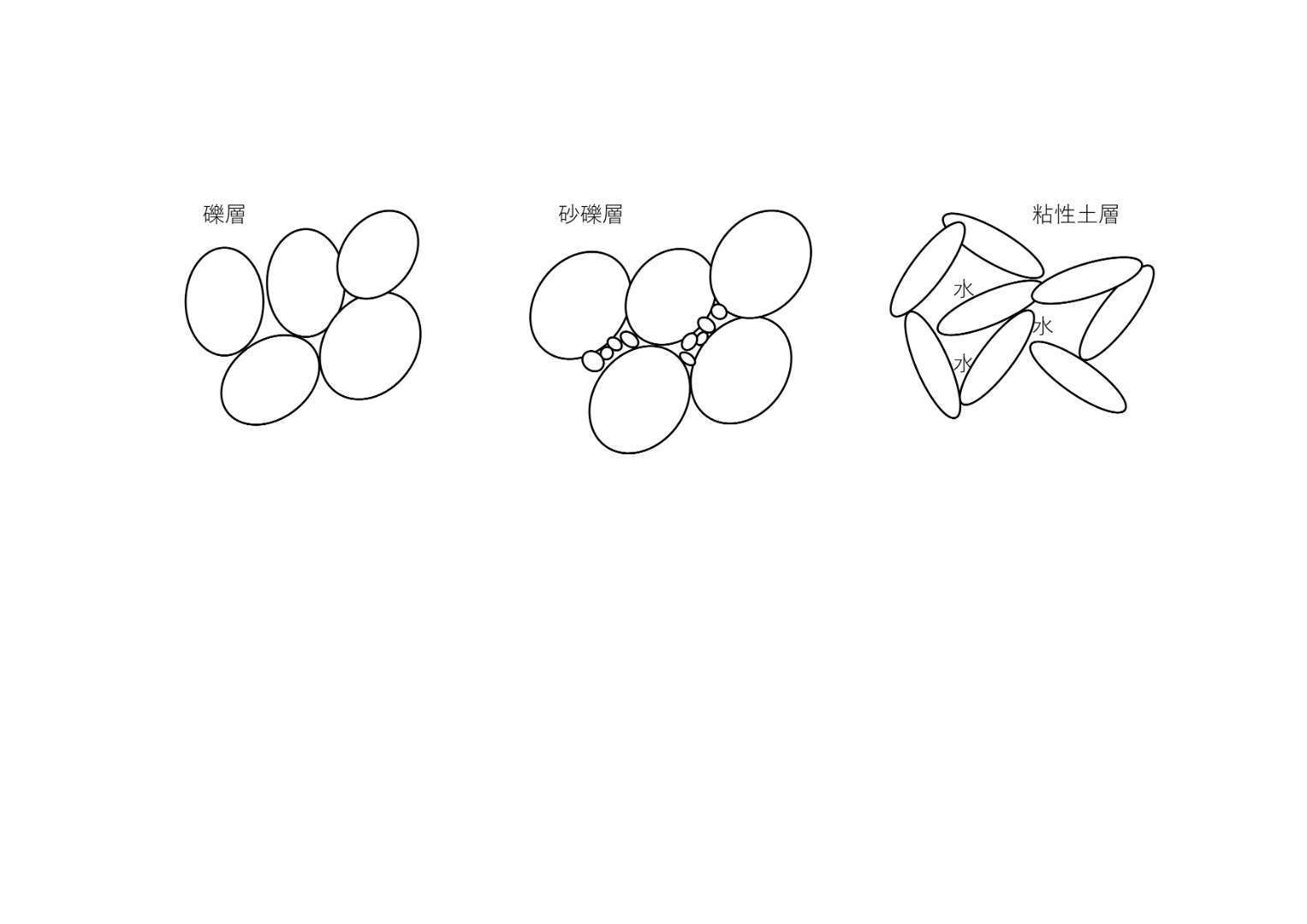

土質は大きく分類すると礫層、砂層、細粒度層(粘性土)そしてそれらの混合になります。特質として礫層は大きな岩から砂利まであり、上載荷重に対して比較的抵抗感がありますが、土層の滑動が大きいので、殆どあてになりません。砂層は安定すればとても良い土層ですが、水位によって液状化が心配されます。礫、砂は形状が丸みを帯びているのでコロコロと転がり易いのですが、粒径分布が広いと(いろいろな大きさの粒がそろう)安定します。そのためその混合層である砂礫層はよいとされます。

粘性土は砂礫と比べて粒径が小さく平べったい形をしております。そのためコロコロとはしないのですが、形の特性から粒と粒の間に石室のようなものを作ってしまいます。そのためその土中の水分が室内に入り込み飽和状態になります。上載加重を与えると少しずつその水分が抜けて同時に石室も小さくなるわけです。何年にも渡ってその状態が続くと地盤は沈下します。硬い粘性土はだいぶ水が抜けた状態なので建物を建てるのに好ましいのですが、それを特定できる資料が必要です。水位、層厚、硬さの特定(N値換算もしくは室内試験結果など)できれば数年にわたる沈下の経過推移など。砂層は即時沈下(上載加重が発生するとすぐに沈下な始まり終了する)する特性ですが、粘性土は先のような沈下経緯をとるのであまりすっきりしません。

大きな建物の場合、支持層まで構造的に到達する必要があるので調査はもちろん必ず何かしらの根拠を持った基礎対策をしております。木造などは軽いのであまり念頭に置かない場合が多いです。

あまりやらないのですが、建物を地盤から選ぶのであれば。先ずは液状化の心配、砂層が20m以上続き、水位が高く柔らかいものは要注意です。

不動沈下は支持地盤の深さや先の粘性土層の特性によります。

基礎構造はお金がかかるので地盤によって全体予算にも大きく影響があります。

何れにしても近隣ボウリングデータ等を利用するのが良いでしょう。国交省のサイトもありますが、調査会社のサイトや熱心な自治体では独自に公開しているところがあり、ある程度までは地盤状況は探れます。何れにしても、実際に建物を建てる場合は地番調査を義務付けしている自治体もありますし、それが無くても調査はすべきと考えます。増築などする場合も、もちろん参考にされる資料です。