建物の地盤を決める要素に地盤の固さがあります。通常“N値”若しくは“換算N値”で表します。N値は標準貫入試験により得られた値であり、換算N値は別の簡易な試験方法を採用した場合の手法です。そして、多いほうが硬い数値です。

5~6階建てのビルであれば建物の底面積に対し平均N値が10程度の地盤が7~8m、2階建ての木造であれば平均N値が3~5程度の地盤が3~4mほしいところです。ところが必ずしもそのような土壌に当たるとは限られません。

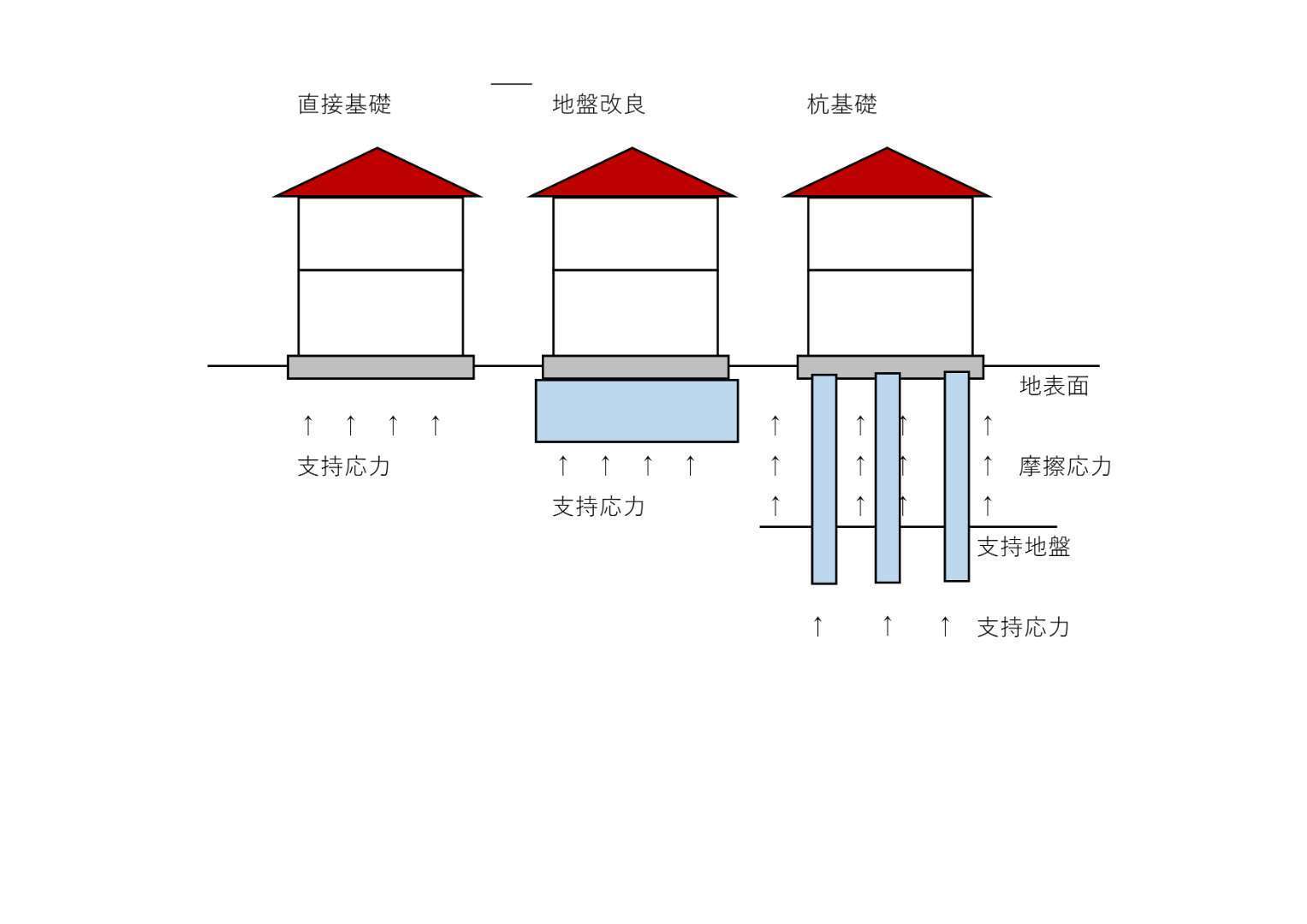

例えば木造の場合、支持地盤に適した地表面が2mの深さにあったとしましょう。そこまで到達しなければならないのですが、その場合少し考えれば、そこまで掘ってしまえばよいと考えるわけです。しかし頑強なコンクリート構造を作れば金がかかります。またそこまで強度のある構造物が基礎に必要かというとそうでもありません。そこで考えたのが地盤改良です。各セメントメーカーが開発した地盤改良材を既往の土壌と混ぜて固化させたときに、一定の強度が出ることは既に実証済みです。そのため基礎部分に土質の改良体を作りその強度を確認すればよいというのが地盤改良基礎です。中にはもっと深い場合、細長い撹拌柱を用いて地盤改良柱を築造するのもあります。

また、実際に杭を入れる場合もあります。ある程度大きな支持力が得られる地盤(N値30~60)を支持地盤とする場合、杭の断面積の合計が建物の底面積よりも遥かに小さくても大きな支持力が得られます。そこで鋼管やコンクリートの杭(通常パイルといいます)を使った支持杭方式を採用します。支持杭方式の場合、風圧や地震力を杭自身が受けるのでその体力(水平体力)を検討する必要があります。鋼管の厚みを大きくしたりコンクリートであれば鉄筋量を増やしたりするわけです。

このように施工工法はいろいろありますが、その中から好ましい施工方法を選定するのは、建物の特性を踏まえた検討と合わせて、経済性や合理性を考え決定していくのがよいものと考えます。